- 痔とは?種類と原因をわかりやすく解説

- いぼ痔(痔核)・切れ痔(裂肛)・あな痔(痔ろう)の違い

- いぼ痔について 内痔核と外痔核の違いと症状とは?

- 痔ろうは危険?肛門の膿とトンネル状の疾患の正体

- 切れ痔の放置が引き起こすリスクと治療法

- 肛門周囲皮膚炎・湿疹の原因と対処法

- 痔の予防法:日常生活で気をつけること

- よくある質問(FAQ)

- にしおか内科クリニックで安心して痔を治療しましょう

痔とは?種類と原因をわかりやすく解説

「痔」とは、肛門やその周辺に起こる病気の総称で、実は日本人の2人に1人が一度は経験すると言われているほど、非常に身近な疾患です。

痔には主に以下の3つの種類があります。

これらは見た目や症状が似ていても、原因や治療法は異なります。

そのため、自己判断で市販薬を使い続けるよりも、専門医の診断を受けることが重要です。

▼痔ができる原因とは?

痔の主な原因には以下のようなものがあります。

- 排便時の強いいきみ

- 便秘や下痢の繰り返し

- 長時間の座り仕事

- 冷えや血行不良

- 肛門周囲の不衛生

- 出産後の骨盤底のゆるみ

生活習慣と密接に関係しているため、日頃のケアや見直しが痔の予防にもつながります。

いぼ痔(痔核)・切れ痔(裂肛)・あな痔(痔ろう)の違い

痔には大きく分けて3つの種類があります。それぞれに原因や症状、治療法が異なりますので、正しい理解がとても大切です。

いぼ痔(痔核)とは?

いぼ痔とは、肛門のまわりの血管がうっ血して、いぼのようにふくらんだ状態になる病気です。

肛門の内側にできるものを「内痔核」といいます。

内痔核は痛みが少なく、排便時に出血したり、痔が外に飛び出してくる「脱出」が主な症状です。

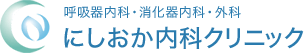

一方、外側にできるものを「外痔核」といいます。

外痔核は皮膚に近い場所にできるため、痛みを伴うことが多く、血栓ができると強い痛みや腫れを感じることがあります。

治療法は症状の程度によって異なり、初期の場合は軟膏や坐薬などの保存的治療で改善することが多いですが、進行すると注射療法(ジオン注射)や手術が必要になることもあります。

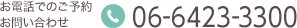

切れ痔(裂肛)とは?

切れ痔は、硬い便や強い下痢の際に、肛門の皮膚が切れてしまう状態です。特に便秘がちな方や出産後の女性に多くみられます。

主な症状は排便時の強い痛みと出血で、便器が真っ赤になるほどの出血がある場合もあります。傷は浅くても、とても鋭い痛みが生じ、排便が怖くなってしまう方も少なくありません。

この状態を繰り返すと、切れた部分が治らずに慢性化し、肛門が狭くなる「肛門狭窄」や、皮膚が硬く盛り上がる「見張りいぼ」、肛門の奥にポリープができるといった合併症を引き起こすこともあります。

治療には、軟膏や生活習慣の改善を中心とした保存的治療が用いられますが、慢性化した場合は手術が必要になることもあります。

あな痔(痔ろう)とは?

あな痔(痔ろう)は、肛門の奥にある肛門腺という場所に細菌が入り込み、感染・炎症を起こして膿がたまり(肛門周囲膿瘍)、その膿が皮膚へと抜けていくトンネル(瘻管)を形成する病気です。

最初はおしりの腫れや強い痛み、発熱を伴うこともあり、その後、膿が自然に出てきたり、出たり引っ込んだりを繰り返すようになります。この状態が痔ろうです。

痔ろうは基本的には自然には治らない病気で、切開排膿や抗生剤投与が必要です。これらの治療が奏効しない場合は瘻管開放術が必要になります。放っておくと瘻管が複雑に広がってしまったり、まれに痔瘻がんという悪性の疾患に進行するケースもあります。そのため、早めの受診と正しい治療が非常に重要です。

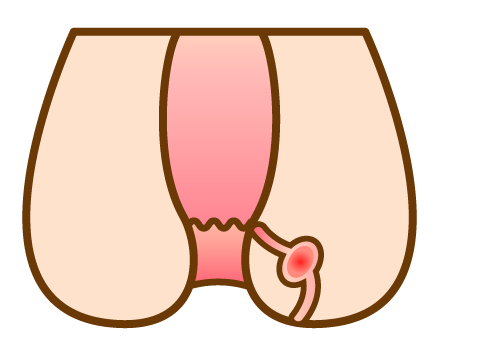

いぼ痔について ~内痔核と外痔核の違いと症状とは?~

いぼ痔は、正式には「痔核(じかく)」と呼ばれ、肛門の血管がうっ血し、いぼのように膨らむ病気です。痔核はできる場所によって大きく2つに分類されます。それが「内痔核」と「外痔核」です。それぞれに特徴や症状の出方が異なるため、治療の選択肢にも違いが出てきます。

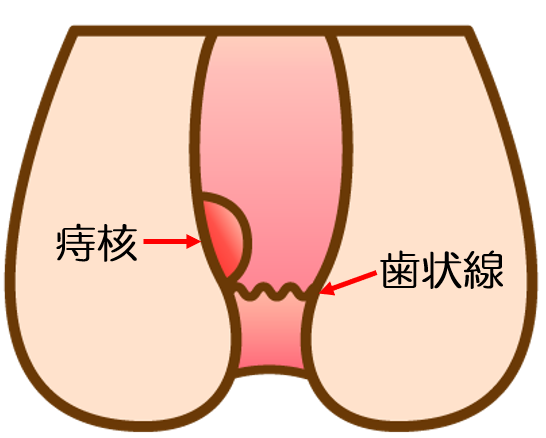

内痔核(肛門の内側にできるいぼ痔)

◆内痔核の病態

内痔核は、肛門の少し奥にある「歯状線(しじょうせん)」という境界線より内側、つまり直腸側にできる痔核です。この部位には痛みを感じる神経がほとんど存在しないため、自覚症状が少ないまま進行しやすいという特徴があります。

◆内痔核の症状

主な症状としては、排便時の出血や、痔が外に飛び出す(脱出)といったものが挙げられます。初期の段階では、出血のみで痔の存在に気づかないこともありますが、症状が進行すると排便のたびに痔核が肛門の外へ出てしまい、指で押し戻さなければならない状態になることもあります。

◆内痔核の治療

こうした症状がある場合には、「ジオン注射療法」が非常に有効です。ジオン注射療法は、内痔核に注射を行うことで血流を減らし、痔核を硬化、縮小させて症状を改善する治療法で、切らずに治せる日帰り治療として当院でも多くの患者様に選ばれています。

いぼ痔(内痔核)の進行度と治療のタイミング(ゴリガー分類)

内痔核の治療を適切なタイミングで行うためには、進行度を正確に把握することが重要です。進行度は「ゴリガー分類」という基準で判断されます。

| 分類 | 症状と状態 | 推奨される治療法 |

|---|---|---|

| Ⅰ度 | 出血のみ、脱出なし | 軟膏・坐薬などの保存療法 |

| Ⅱ度 | 排便時に脱出するが自然に戻る | 保存療法またはジオン注射 |

| Ⅲ度 | 排便後に脱出し指で押し戻す必要がある | ジオン注射療法または手術 |

| Ⅳ度 | 常に脱出していて戻らない | 外科手術(結紮切除術など) |

早期発見・早期治療の大切さ

痔は早期であればあるほど、体への負担が少ない方法で治療が可能です。出血や違和感が続く場合は「大したことない」と自己判断せず、早めにご相談ください。

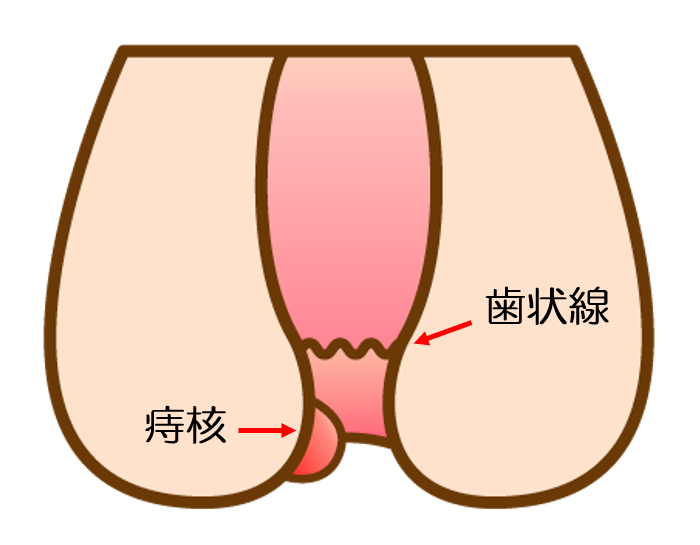

外痔核(肛門の外側にできるいぼ痔)

◆外痔核の病態

一方で、外痔核は、歯状線より外側、つまり肛門の皮膚側にできる痔核です。この場所には痛みを感じる神経が多く分布しているため、強い痛みをともなうことが特徴です。

◆外痔核の症状

特に「血栓性外痔核」と呼ばれるタイプでは、突然肛門に血豆のような硬くて痛いしこりが現れ、強い腫れや激しい痛みをともないます。強くいきんだあとや、激しい下痢、長時間の座位や重い物を持ったあとに発症することが多く、患者様の多くがその痛みの強さに驚かれます。

◆外痔核の治療

外痔核の治療は、多くの場合保存的治療(軟膏・内服薬)で改善が可能ですが、痛みや腫れが強い場合には、血栓を取り除くために切開処置を行うこともあります。日常生活に支障をきたすほどの症状がある場合には、早めの受診をおすすめします。

これって痔かな?と思ったら

内痔核と外痔核は、症状の出方も、治療法も大きく異なります。出血があるからといって必ずしも内痔核とは限りませんし、痛みがあるからといって一概に外痔核とも言い切れません。正しい診断を受けることが、安心して治療に進むための第一歩です。

当院では、肛門科に特化した診察体制と豊富な治療実績をもとに、一人ひとりの症状に合わせた最適な治療をご提案しております。「これって痔かな?」と思ったら、どうぞ恥ずかしがらずにお気軽にご相談ください。

痔ろうは危険?肛門の膿とトンネル状の疾患の正体

「痔ろう」は、肛門内部と皮膚の間にトンネル状の管(瘻管)ができてしまう病気です。

痔ろうができるまでの流れ

- 肛門腺から細菌が侵入

- 肛門周囲膿瘍を形成(強い腫れ・発熱・痛み)

- 膿が皮膚へ排出され、瘻管ができる=痔ろう

痔ろうの注意点

- 放置すると再発を繰り返す

- 時間の経過で瘻管が複雑化

- まれに痔瘻がん(悪性化)のリスクも

切れ痔の放置が引き起こすリスクと治療法

切れ痔(裂肛)は、排便時に肛門の出口の皮膚が裂けることで起こる痔の一種です。女性に多く見られ、特に便秘や妊娠・出産を経験した方に多く発症します。

急性期の切れ痔とは?

- 排便時にピリッとした痛みを感じ、ティッシュに血が付くことが多い

- 切れた皮膚は浅く、通常は自然治癒します

- 適切な軟膏や便通改善で数日で治癒するケースも

慢性化するとなぜ危険?

切れ痔が繰り返されると、傷が治らず、次第に深くなり「慢性裂肛」になります。慢性裂肛になると

- 肛門ポリープ(肛門乳頭の肥大)

- 見張りいぼ(皮膚のたるみ)

- 肛門狭窄(出口が狭くなり便が出づらくなる)

などのリスクも生じます。慢性裂肛では、排便時の激しい痛みが長時間続くことがあり、「排便恐怖症」になってしまう方もいます。

肛門周囲皮膚炎・湿疹の原因と対処法

「痔ではないのに肛門がかゆい」「ヒリヒリする」「肌がただれている」…このような症状は、肛門周囲皮膚炎が原因かもしれません。

主な原因

- トイレットペーパーでの強いこすりすぎ

- ウォシュレットの使いすぎ(長時間・高水圧)

- 便や汗による蒸れ・かぶれ

- 下着の摩擦

- アレルギーやカンジダ感染などの皮膚病変

症状

- 強いかゆみ

- 赤み、ただれ

- 湿疹、水ぶくれ

- ピリピリする痛み

対処法

- 肛門を清潔に保つが、洗いすぎは禁物

- 石けんや刺激の強いトイレットペーパーは避ける

- 軟膏(ステロイドや抗真菌薬など)を使う

- 症状が慢性化している場合は、皮膚科的な診断が必要

痔の予防法:日常生活で気をつけること

痔は生活習慣と密接に関係している疾患です。正しい生活習慣を心がけることで、発症や再発のリスクを大きく減らすことが可能です。当院では治療とともに、再発予防のための生活指導にも力を入れています。

排便習慣の見直し

- 便意を我慢しない

→便が硬くなり、排便時のいきみが強くなる原因になります。 - トイレに長時間座らない(目安:5分以内)

→肛門への圧力がかかり、血流が悪化します。 - 無理に全部出そうとしない

→痔核が悪化する恐れがあります

食生活の改善

- 食物繊維をバランスよく摂取

→不溶性(ゴボウ・玄米)と水溶性(海藻・果物)を意識的に。 - 水分補給をしっかりと

→目安は1日1.5〜2L。起床時のコップ1杯が特に効果的。 - 刺激物・アルコールを控えめに

→腸や肛門を刺激し、出血や痛みを悪化させます。

座りっぱなしの習慣を減らす

- 1時間に1回は立ち上がり、軽く体を動かす。

- 長時間のドライブやデスクワークには円座クッションの使用をおすすめします。

ウォシュレットの正しい使い方

- 使用は弱水流で5秒程度が理想的。

- 洗いすぎると皮脂が落ち、皮膚が荒れる原因になります。

- 必ず清潔なタオルや柔らかい紙で優しく拭き取りましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1.初めての受診でもジオン注射は受けられますか?

A.下剤等の前処置が必要である、説明のあと最低1日は時間をあけて治療を受けるかどうか考えていただきたい等の理由でから診察当日の注射治療や手術は行っていません。

Q2.女性ですが、診察は恥ずかしくありませんか?

A.当院では、プライバシーに配慮した診療、女性スタッフの同席対応などを整え、安心してご相談いただける環境を整えております。

Q3.診察時は何をされますか?

A.視診・触診・肛門鏡による診察を行います。痛みの少ない検査ですのでご安心ください。

Q4.ジオン注射は痛くないのですか?

A.局所麻酔を使用するため、処置中の痛みはほとんどありません。診察時よりやや太い肛門鏡を挿入しますので、軽度の痛み、圧迫感を訴える方はおられます。術後の痛みはほとんどないか、1−2回痛み止めを飲んで治まることがほとんどです。

Q5.どのくらいの時間で終わりますか?

A.注射そのものは15〜20分程度です。術後の安静時間を含め、トータルで1時間弱程度を目安にしてください。

Q6.術後はすぐに帰宅できますか?

A.はい、ジオン注射後は通常15分程度の院内安静後、ご帰宅いただけます。また術後は数日は激しい運動を控えていただきますが、軽い動作や仕事は翌日から可能なことが多いです。

Q7. 入浴や運動はできますか?

A.当日はシャワーのみにしてください。数日は激しい運動を控えていただきますが、軽い動作や仕事は翌日から可能なことが多いです。

Q8.食事の制限はありますか?

A.特別な制限はありませんが、刺激物・アルコールは数日控えてください。

にしおか内科クリニックで安心して痔を治療しましょう

「痔の治療」と聞くと、どうしても「恥ずかしい」「手術が怖い」「忙しくて時間が取れない」といったイメージをお持ちの方が多いかもしれません。

にしおか内科クリニックでは、患者さま一人ひとりの症状とライフスタイルに合わせた治療をご提案しています。

まずは小さな不安からでも構いません。痔は我慢しなくても、きちんと治療できる病気です。

あなたの生活の質(QOL)を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

ご予約・お問い合わせは、お電話からお気軽にご連絡ください。

にしおか内科クリニック

院長 西岡 清訓

(にしおか きよのり)

- (元)日本呼吸器外科学会専門医

- 日本消化器内視鏡学会指導医・専門医

- 日本外科学会専門医

- 麻酔科標榜医・がん治療認定医